今天是高考的第一天。

在众多走进考场的追梦的学子当中,有个男生叫海来尔日。

今年,他22岁。

12岁时,他早早地离家打工,3年后才回来继续读书。

不仅仅是渴望知识,也是为了更好地找工作赚钱。

贫穷容不得他有太多无用的瞎想。

在他的家乡四川凉山,像海来尔日这样的“大龄学童”不在少数。

由于交通不便,信息闭塞,师资和办学条件都很差,很多孩子都未能在正常的年龄入学。

18岁的曲比尔子,如今才刚上初二。

尽管小升初考试已经考到全县前三,也因为年龄太大,无法被理想的中学录取。

16岁的曲里莫里更是无缘高考。

她3年前才进小学念三年级,去年,就已辍学打工。

对这些大山里的孩子来说,高考在某种程度上是摆脱贫困的唯一出路。

但能不能踏上这条出路,有时候还是未知之数。

“家庭是我学习道路上的拦路虎”

海来尔日家有个老房子,墙上贴着兄弟姐妹们的奖状。

唯独没有海来尔日的。

他不在意这些。

从小到大,他一直是老师眼里的好学生,收到的奖状几乎数不过来。

但他知道,饿肚子的时候,这些奖状只不过是一张纸。

真正能让人开心的奖励是一条猪腿和一块荞子粑粑,那是他帮邻居背新娘得来的。

在凉山,跟海来尔日同龄的彝族孩子,大多选择早早辍学打工,贴补家用。

海来尔日也做过同样的选择。

12岁那年,妈妈帮他改了身份证年龄,他跟着姐姐进了汕头的一家手机厂。

就这样打了3年“黑工”。

由于完全不会说普通话,看起来还是小孩的样子,海来尔日常常受人欺负。

室友没钱买烟,就叫他上街捡烟头,等有了钱,又把他甩到一边。

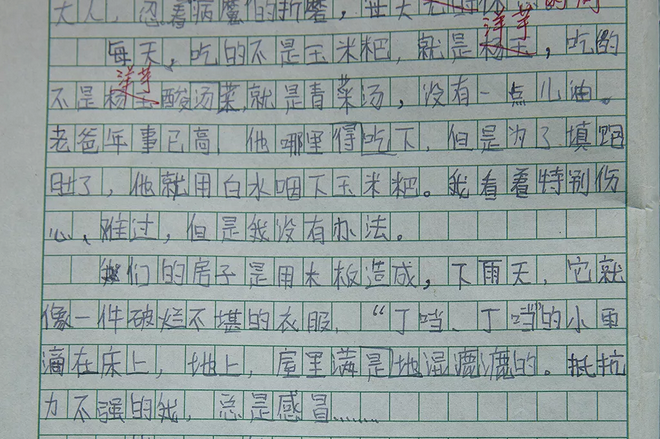

“人间是残酷的人吃人的世界”,海来尔日这样写。

他决定回家读书,可哥哥姐姐们很有意见,觉得这对早就辍学的他们不公平。

于是只要放假回家,海来尔日就拼命帮着干家里的活,分担家人的压力。

刨地,喂猪,做饭,洗衣,红白喜事帮工……

尤其像彝族年这样的日子,海来尔日每天只能休息五六个小时。

他砍倒了几棵树,给亲戚邻居杀了7头猪,背了300多斤猪肉,又帮村里的老人修了4台电视。

每次砍柴,都背回来七八十斤。

当别的孩子为假期补习苦恼的时候,海来尔日却要为家庭生计忙得像个陀螺,根本没时间复习准备高考。

就算有了时间,也没了精力。

“家庭,成为了我学习道路上的拦路虎。”

他一直游走在失学的边缘。

家里曾因交通事故背负40万赔偿,这笔巨款差点逼得他没有学可上。

因为家庭变故,海来尔日的妈妈开始酗酒,有时候还会醉倒在家旁边的菜地里。

“在学校最担心的是妈妈,每天担惊受怕,怕她喝酒后摔倒……但是不敢给她打电话,一打电话,我心里总是酸,没有心情做任何事情……”

今年高考,海来尔日的理想是考入西南民族大学的彝语专业。

他给自己取的网名叫“追梦者”,本省民族大学的本族语言专业就是最容易追到的“梦”。

但他喜欢的是理科。

那些公式对他来说很有趣,只要掌握了定律,问题都可以迎刃而解。

只是家中的体力劳动太繁重,上补习班更没指望,他不敢冒这个险。

“有人说过,知识改变命运,我不知道知识现在能不能改变我的命运。”海来尔日说。

“但机会只有一次。”

“他们不在了,我就是家里的顶梁柱”

等到要参加高考那年,曲比尔子将会是23岁。

从小,她就对念书充满向往。

她的父亲是一位毕摩,是彝族里最有文化的人。

父亲说,要想走出这座大山,就必须读书。

有了知识才会有能力改变自己的命运,不能一直困在这里。

可到了该上小学的年龄,村子附近的学校并没有正规老师,也不教什么知识。

她没有去。

相比之下,离家5公里外的巴普镇小学教学质量还可以,只是招生人数非常有限。

因为缺少教室和老师,学校只能先把一个班级的学生送走,再接收下一届。

想上学,就得“排队”等着。

曲比尔子10岁才有机会上一年级。

因为离家太远,她和弟弟需要住校,每人每学期要交600元生活费。

可家里拿不出这么多钱。

小学一二年级时,他们只好住在学校附近的亲戚家里,每年给亲戚背一些土豆。

有时候,妈妈还会把自己织的“查尔瓦”(一种彝族人穿戴的披风)送给亲戚作为房租。

姐弟俩也不会炒菜,每天就煮些洋芋或白米饭吃,没有任何调料和蔬菜。

她在日记里写道:“当我和弟弟去放牧时,常饥不择食:采野果,吃野草……”

虽然日子很苦,但她一直很努力。

她把复习的小纸条装在口袋里,挖洋芋累了,就趁着在地头歇息时拿出来复习。

放羊的时候,她也会带着书,一边放羊一边读书。

哪怕是参加喜事送新娘,也会在兜里揣着习题,有机会就拿出来看一下。

长此以往,曲比尔子的成绩总是班级第一。

大大小小的奖状也得了一堆,得到的奖金她都拿回家给妈妈补贴家用。

2018年的小升初考试,曲比尔子考了全县前三的成绩。

可因为年龄太大,没有被理想的中学录取,后来舅舅帮她进入月华绿荫中学实验班。

但不幸的事情接踵而来。

去年9月,弟弟查出尿毒症,家里卖光一切也没钱做后续治疗。

70多岁的父亲无奈,上吊自杀。

18天后,弟弟也在妈妈的怀里去世。

父亲送她去念书的情景还历历在目,弟弟给她的牛仔裤还穿在身上,家里却只剩下悲痛欲绝的妈妈和十亩山地。

她不得不迅速长大,和妈妈一起撑起家中大大小小的事情,还要时常安慰妈妈的情绪。

“他们不在了,我就是家里的顶梁柱。”

父亲和弟弟去世后,尔子所在的中学为她免去了一年学费。

几个城里的亲戚也怕她妈妈一个人在家出意外,就给娘俩租了一间房子,让她们搬到城里。

曲比尔子现在唯一的理想是好好学习,争取考上大学。

她想像弟弟还在一样,把妈妈照顾好。

“如果爸妈还在就能继续读书”

在四川凉山美姑县的尔哈小学,50来人的班里就有好几个孤儿。

曲莫曲里是其中之一。

出生两个月时,她的父亲去世,母亲随后改嫁,曲莫曲里在婶婶家长大。

家就在学校旁边,但她并没有按时入学。

当同龄的小伙伴念到三年级时,她还在家里放羊放猪。

恰好那年,支教的陈老师上门家访,发现了没念书的曲莫曲里,多次劝说,才让她从三年级开始上学。

但因为功课落下太多,曲莫曲里再努力也很难把成绩赶上来。

在拍摄期间结束的一场考试里,她数学23分,语文35分。

和曲莫曲里一样的大龄学童大有人在。

2018年,尔哈小学五年级有九成学生晚入学,13-15岁居多,年龄最大的学生有21岁。

早些年,由于凉山地区的教育条件很差,上学路途遥远且崎岖,加上传统观念对教育不重视,“大龄学童”现象一直持续至今。

金星是曲莫曲里最要好的朋友。

她也是孤儿。

三岁时,爸爸去世,妈妈改嫁,她和奶奶住在一起。

后来,奶奶去世,金星只好跟着叔叔生活。

金星的理想是能读高中,但她又觉得自己成绩太差,可能连初中都考不上。

“不想读书了,学不会,在家里又没有自由,也没有钱花。彝族年过完我就要去打工,这样日子才能好过一点。”金星踢着路上的小石块。

“我也不想读。”曲莫曲里跟着说。

山里的暮色来得迅速,两个女孩在暮色笼罩的路边无聊地站着。

但当被问到“如果爸妈还在,你们还想不想继续读”时,曲莫曲里和金星又异口同声地答道:

“想!”

其实大龄学童面临的困境在于,他们渴望上学,渴望用知识改变命运,走出大山,但入学太晚,进度落下太多,再念书似乎也没有什么希望。

物质生活的困窘让他们不想再过伸手也要不到钱的日子。

他们迫切想要进入社会,用自己的劳动改善当下困顿的局面。

2018年彝族年过后不久,曲莫曲里、金星,还有她们的堂姐妹就都不再去学校了。

曾说过“想继续念初中”的曲里,也不得不辍学外出打工。

令人欣慰的是,尔哈小学的情况正在改善。

2016年,村小只有两间老旧的小房子,一间是支教老师的卧室兼办公室和厨房,另一间是教室,没有窗,还堆满了横七竖八的桌子。

老师也只有两位,一位是村里上了年纪的代课老师约布,教数学,他也是一位毕摩,常有家务俗事处理,遇到农忙季节或被请去做毕时,全校就得靠支教老师一个人盯全天。

到了2018年,在政府的支持下,尔哈小学盖起了一层新校舍,新房一共有4间。

稍大的两间做教室,小一点的两间分别做了杂货铺和卧室兼厨房。

支教老师也增加到两个。

然而,老师还是不够。

该升小学的孩子只能一直在幼儿园待着,等五年级的学生毕业之后才能招新生。

最长的还要等三年,最后,三个年龄段的孩子一起念一年级。

在凉山,还有更多像海来尔日、曲比尔子、曲莫曲里一样上学被耽误的孩子。

“支教青春如此亮丽”项目,为支教老师深入凉山提供生活补助和培训,帮助改善凉山地区教师资源缺少的情况,让更多孩子在入学年龄有学可上。